立ち退き料の相場を5つのポイントで徹底解説【店舗・ビル・テナント・一軒家共通】

2023.04.12

明渡請求、解約予告、立ち退き料の交渉、そして立ち退き実行までの流れを解説します。また立ち退きの際に考えるべき「立ち退き料の相場」について、一軒家、店舗、ビルのケースに共通する5つの考え方を解説します。

目次

1. 立ち退き料 相場の算出方法とは?

「立ち退き料」の金額の算出方法は、

(1)普通借家権の買取(入居者の権利の買取)

(2)移転費用(引越費用、仲介費用、敷金返金)

(3)営業補償(登記変更費用、のれん代など営業上の損失が出る場合の費用)

(4)造作買取費用(設備内装費などの費用)

(5)慰謝料+α

の5つが主にあります。

しかし、実際に立ち退きに関わった体験からいえることは、

立ち退き料の金額の算出方法に決まりはありません。

また、一般社団法人不動産オーナー経営学院REIBSが独自調査をおこない、全国の立ち退き事例を調査した結果、弁護士が入り、かつ立ち退き裁判に至ったケースは全体の3%程度であることがわかりました。

そこで立ち退きを理解するうえで役立つ情報をここでは紹介させていただきます。

2. 立ち退き交渉は示談解決がほとんど

先に結論から申し上げます。

実際に多額の立ち退き料を支払うケースは少なく、「双方(オーナーと入居者)の示談による解決」がほとんどです。

しかし、立ち退きを経験するまでは当事者の多くが、いろいろと不安に思うことがあります。

そこで、「立ち退き交渉をするときは弁護士に相談しなければならないのか?」といった相談をよく受けます。なぜならば、立ち退き行為には、交渉の長期化が予想されたり、トラブルが多いといった先入観があり、最終的には金銭交渉になりがちだと思うからです。

その結果、立ち退きに関する情報の多くが「立ち退き料」に注目が集まりますが、本当に知っておかねばならない立ち退きの流れや実務については表に出にくいのが実情です。

そこで、ここでは、住居、店舗、事務所の各用途に分けて、立ち退き交渉の流れについてケーススタディを用いて解説します。

3. 立ち退きとは「明け渡し請求」をする過程である

立ち退きとは、建物の所有者が建物を解体する目的で、現在入居している人に対して建物の明け渡し請求をする行為を指します。そこで現在の入居者に対して、立ち退き交渉から明け渡し請求を行う過程において「立ち退き条件の提示」をします。

ただし、日本では、立ち退き料に決まった相場はないと言われています。

補足をすると、立ち退き料だけでなく、それ以外に必要な費用や労力を含めたお金を準備しておく必要があります。

そうなると、弁護士への相談費用や、トラブル時の損害賠償、交渉が長期化したらどのくらいお金が必要なのかと心配に思う人が多いのが現状でしょう。

そこで、ここでは立ち退き料を考える前に、立ち退き交渉の流れを順を追って見ていくとわかりやすいと思いますので詳しく解説していきます。

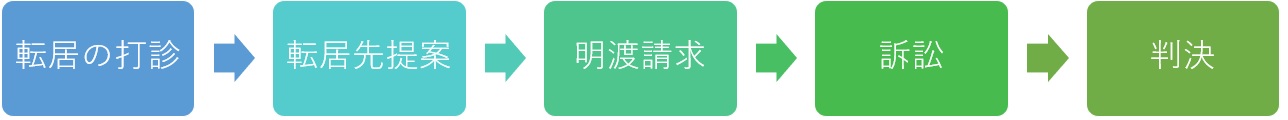

3-1. 立ち退きの5つのステップとは?

立ち退きを考えていくうえでは、

①転居の打診(準備~お知らせ~転居の打診まで6カ月から1年)

②転居先の提案(転居の打診~転居先の提案まで1年から2年)

③明け渡し請求(上記に応じない場合は期日を区切って通知)

④訴訟(明け渡し請求~訴訟まで1年~2年)

⑤判決

という5つのステップに沿って順に行っていくとよいでしょう。

まず、立ち退き交渉の期間は一般的に1年~2年かかる、長ければ2年以上になると想定してください。その際に「立ち退き料」を早めに提示することで交渉期間を短縮できる場合がありますが、実は、金銭解決ができない場合にはさらに交渉が長期化する恐れがあります。

つまり、立ち退きの提案には「タイミング」が重要です。

このタイミングをうまく整えていくことで、立ち退きにかかる費用は大幅に削減できるからです。

3-2. 立ち退きの事例は?(店舗、事務所、住居)

タイミングについては用途に応じて各事例別にご紹介します。

【店舗】店舗の立ち退き料で1件あたり3000万円は本当か!?3年間の交渉実務を紹介

【ビル】築45年のテナントビルの立ち退き交渉と建て替え事例

>>住居アパートの立ち退き事例(交渉期間6カ月、入居者8件)

4. 賃貸明け渡し請求の正当事由とは?

建物の所有者が、入居者に対して建物の明け渡し請求をするには「正当事由」(せいとうじゆう)が必要です。詳しく言いますと、入居者に対して「なぜ立ち退いてもらわないといけないのか」の理由を明示しなければなりません。

明け渡し請求には、賃貸人(オーナー)に正当事由がなければなりません。

そこで、弁護士からの回答としては以下の4点がそれに当たります。

①賃貸人及び賃借人が建物使用を必要とする事情

②建物賃貸借に関する従前の経過

③建物の利用状況

④建物の現況

立ち退き料は、明け渡し請求を行うために必要な4つの理由のうち、これらの事情を考慮した上で、この4つの理由では不十分な場合に、5つ目として「立退き料」の支払いを申し出ることによって正当事由を補完(ほかん)できるとされています。

正当事由については以下が具体的に挙げられます。

4-1. 賃貸人及び賃借人が建物使用を必要とする事情

・居住の必要性

・営業の必要性

・建物売却の必要性

4-2. 建物賃貸借に関する従前の経過

・入居者に相場よりも相当安く貸している

・入居者に滞納履歴や行動履歴に問題がある

・暴力団等の介入行為等

4-3. 建物の利用状況

・貸室の使用状況(実際には住んでいない等)

・無断転貸などの契約違反がある

4-4. 建物の現況

・建物の老朽化や耐震性の問題がある

・設備更新するのに著しく金銭が必要となる

4-5. 立ち退き料の提示

正当事由は、上記①から④の理由に⑤の立ち退き料の補完を加え、総合的に判断します。

5. 立ち退き料の相場とは?

立ち退き料の相場では、最低限必要となる立ち退き料の金額と、裁判となった場合にかかる金額を解説させて頂きます。

5-1. 最低限必要となる立ち退き料の目安

一般的な立ち退き料の相場は、

| 建物用途 | 賃料の目安(○カ月分) |

| 住居(アパートやマンションなど) | 賃料の3カ月~6カ月程度 |

| 事務所(事業所、営業所など) | 賃料の6カ月~1年分程度 |

| 店舗(小売・物販店、学習施設など) | 賃料の2年分~3年分程度 |

たとえば病院、ホテル、飲食店などは既存設備に多額の投資をしているため、移転交渉の際の営業補償や造作買取や高額になることがあります。また移転先への設備移設や増設工事にも費用がかかることが考えられます。

不動産会社が考える立ち退き料の相場として、住居は賃料の3カ月分、事務所は賃料の6カ月分、店舗は長期に渡る入居者の場合で最大賃料の2~3年分と言われます。

5-2. 裁判となった場合の立ち退き料の目安

また裁判となった場合の立ち退き料の目安は、

| 建物用途 | 最大金額の目安 |

| 住居(家賃5万円~10万円程度) | 100万円~150万円 |

| 事務所(家賃10万円~20万円程度) | 300万円~400万円 |

| 店舗(家賃10万円程度) | 1000万円~1500万円 |

このような立ち退き料の最大金額の目安は参考程度と考えましょう。

主に弁護士費用の算出時において案件総額から逆算した報酬設定をすることがあるため、弁護士への相談はトラブルになったときの抑えとしておくとよいでしょう。

5-3. 立ち退き料の相場算出方法

立ち退き料の算出方法について、立ち退き料を算出する5つの方法について説明します。

(1)普通借家権の価格(不動産鑑定士等が対応)

(2)移転費用(仲介会社等が対応)

(3)営業補償(設計士や仲介会社等が対応)

(4)造作買取(建築士等が対応)

(5)慰謝料(弁護士等が対応)

これらの費用の算出方法については、専門家の職能を勘案しても、「立ち退きの専門家」は本当に少ないことがお分かりになるかと思います。立ち退き料の算出には幅広い知識、高度な経験が問われるため、弁護士業務ではない所以があります。

ではだれが立ち退き交渉を行うべきでしょうか?

6. 立ち退き交渉は誰が行うのか?

「立ち退き交渉は誰がするべきですか?」

このような質問が多く不動産オーナー経営学院の元に寄せられます。

立ち退き交渉の窓口としては以下が想定されます。

1.本人(オーナー)が直接行う

2.管理会社が行う

3.建設会社が行う

4.弁護士が行う

5.再開発組合(不動産所有者等)が行う

結論から言いますと、立ち退き計画で想定することは、どの入居者が交渉で難航しそうか?を想定することから始まります。

立ち退き交渉では、本人(オーナー)が直接交渉をすることはお勧めできません。なぜならば、立ち退きの過程では、本人(オーナー)が入居者に対して感情的になったり、入居者の事情や心情を理解できずに怒りを買ってしまい、交渉が長引く恐れがあるからです。

ですから立ち退き計画では、まず立ち退き交渉の窓口と役割を決めていくことをおすすめします。

6-1. 立ち退き計画の立て方

そこで立ち退き計画をしっかりと立てていきましょう。

まず、立ち退きの計画から実行まで、実際に「誰」が行うべきでしょうか?これは経験者である私(筆者)が述べるのは恐縮ですが、弁護士が行うというよりは、不動産会社(特に経験者)の協力が不可欠です。

たとえば、私は、現場の状況によって立ち退き交渉の窓口を入れ替えます。

1は、本人(オーナー)が入居者と関係が深い場合

2は、建物の管理を行う場合。

3は、開発会社やハウスメーカーが建て替えを主導する場合。

4は、本人(オーナー)の弁護士が相談及び交渉窓口となる場合。

5は、複数の共同所有者(オーナー)が再開発組合などの団体をつくる場合。

私自身も専門家として、これまでアパートやマンション、ビル、店舗などの所有者(オーナー)から聞き取りをしてきた経験から、「経済的な負担を減らす」ことを前提として交渉窓口の専門家を選定してきました。

まずは所有者(オーナー)が不動産経営の知識をしっかり身に着け、専門家に役割を分担して立ち退きを進めることが経済的にも精神的にも負担がないと思います。

6-2. 立ち退き計画を実行する上での注意点

立ち退き計画を実行する上では、事前に入居者の情報収集を行い、適切かつ迅速に交渉することが不可欠です。

たとえば、やってはいけない行為としては以下のことです。

✕ すぐに入居者に対して明け渡し請求書面を送らないこと

✕ すぐに立ち退き料の交渉をはじめないこと

✕ 入居者の事情や心情を理解しないまま立ち退きをしないこと

最悪のケースとして考えられるのは、明け渡しに反対をする「居座り行為」や「相手方弁護士の登場」です。入居者が立ち退きを拒否をして「居座り行為」をすれば、交渉が長引いてしまう恐れがあるからです。その場合には、賃貸人(所有者側)も賃借人(居座り側)も弁護士を立てて裁判が長期化するため、両者に弁護士費用や裁判費用などの「金銭的な負担」が強いられます。

ここは筆者の見解ですが、両者のどちらかが勝つ確率は20~30%であり、多くは勝ち負けの決着がつかずに「双方敗者(示談解決)」に陥るため「訴訟」はお勧めしません。

つまり、「訴訟」となった時点で金銭的損失や長期の時間的ロスは覚悟しなければならないといえるでしょう。

7. 立ち退き料相場まとめ

最後に、何千件と立ち退き交渉をした専門家曰く、「立ち退き交渉は経験がすべて」です。

ですから、弁護士や税理士に立ち退きを任せればよいというのではなく、まずは所有者(オーナー)が入居者の属性や過去の状況を整理して立ち退き計画をつくることです。

加えて、法律上の判例を加味し、適切なタイミングで交渉を進めることで立ち退きの成功率が大きく異なります。

立退きに関する事例解説と弁護士の判例解釈は不動産オーナー経営学院REIBS研究会で詳しく解説しています。

→どのような理由があれば正当事由と認められるか?

→立ち退き料とは?

→明け渡し請求とは?

7-1. 最後の一軒は損!?

立ち退きは「ゴネ得」と言われた時代もありますが、近年は老朽化した危険な建物や、再開発の際に、たとえ入居者に正当な理由があったとしても所有者が勝つ判例が出ています。実際に「最後の一軒」が存在することで地域の経済的損失が著しい場合には、裁判で「入居者への退去命令が出た」という判例があります。

筆者自身、所有者側として立ち退き交渉の実体験者の一人です。

実際に「最後の一軒」が立ち退くまでの経緯を見てきましたし、最後の一軒は残念ながら立ち退き料をほとんど受け取ることができませんでした(ラスト3軒ぐらいが一番得してました)。

もし私が立ち退きを迫られる場合は、ラスト3軒でお金もらって手じまいするのが吉です。

ここでも「立ち退き」に関する実例紹介をしていますのでご覧ください!

ANDYの明日から考える わかりやすい建替え経営学2 実践編