分かりやすい建替え経営学 第一回 不動産経営の甘さを見直せ!

2019.04.16

目次

○私の経営体験談

私のビルでは、築40年を超えてより漏水、設備不良、そして大型テナントの退去が度重なりました。

計画なき多額の大規模修繕費に対して、

どこを直し、いくらの費用を掛けるべきかという悩みに、

工事会社は危機を煽るばかりで、資金は減る一方でした。

ここで不動産経営者としての重要なことは、

賃貸事業として、どのような入居者を対象とした賃料の再設定を行い、

修繕投資を何年で回収するかという健全な経営ビジョンを立てることでした。

そこで、当社では建築顧問を迎え、

エンジニアリングレポートと呼ばれる建物状況調査資料を基に、

毎年の収入に対する修繕計画を立案し、結果として管理会社を巻き込んだビル経営健全に取り組み始めました。

○専門家の成果報酬〇%に疑問を感じた

専門家の報酬は一般的に、

事業の資産規模や工事費に対して〇%という成果報酬が一般的であり、

仕事の金額が高ければ高いほど報酬が高くなってしまいます。

これでは計画的に少額修繕を行うことや投資対効果を考える余地がありません。

そこで、不動産オーナーがエンジニアリングレポートを依頼し、

「1棟1経営」を原則とした不動産の実状を把握することをお勧めします。

自分の経営に賛同する専門家だけを信用するのではなく、

外部の第三者評価を得ることが、経営を直視する第一歩です。

調査一件あたり50万円以上の費用がかかりますが、

その資料によって修繕費用の見積減額提案だけでなく、

共同所有者や地権者への説明、裁判時の証拠資料にもなります。

私の最近の顧問経験では、5年間の計画修繕を立てたことにより、

設備改修や省エネ補助金を事前準備することができました。

また、毎年の費用をコントロールし、

税務上経費化される小規模修繕に留めることで節税も年々効果が表れます。

何より緊急修繕への追加費用や経営のストレスからも解放されることが一番喜ばれます。

時には、数年後の建替えを見込んで修繕すべき設備と、撤去する設備を「今から」決める経営判断をしてみましょう。

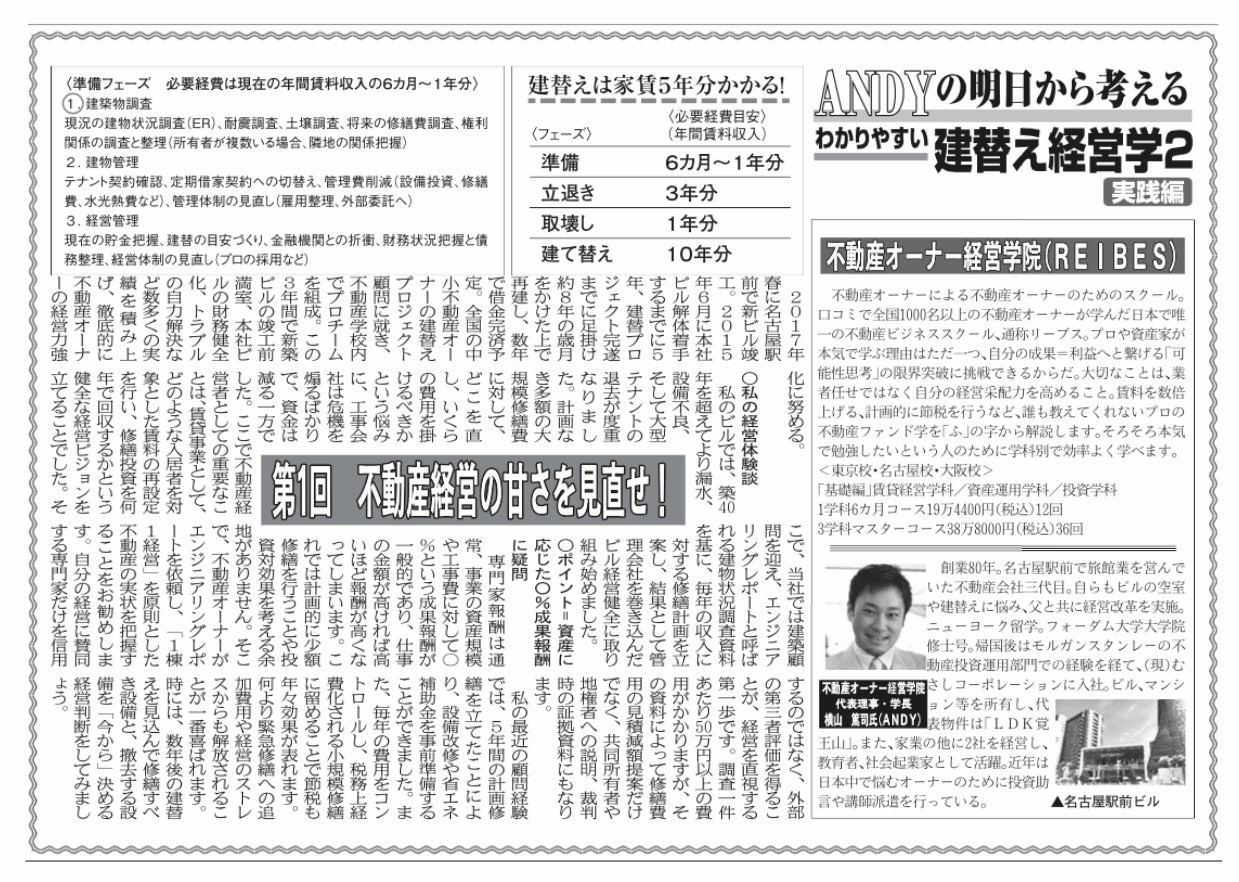

<準備フェーズ 必要経費は現在の年間賃料収入の6カ月~1年分>①.建物調査 2.建物管理 3.経営管理 |

建替え経営学フェーズ別計画資料まとめ