【横山篤司ANDY学長の研究とビジョン】タウンマネジメントの歴史と組織や特徴について

2023.03.16

。

タウンマネジメントとは、住民・事業主・地権者等が主体的にまちづくりに取り組む手法の1つ。

タウンは街、マネジメントは管理の略であり、

主にまちづくりをするうえでの「ソフト」と「ハード」の両面を管理していくことを指す。

磯子タウンマネジメント倶楽部の活動の様子

ここでいう「ソフト」とは、賑わいやサービス等を管理し、「ハード」とは、建物や施設などを管理していくことを指している。

またタウンマネジメントの対象地は「中心市街地」である。

この対象地を定義する理由として、たとえば「エリアマネジメント」や「地方創生」といった言葉も「まちづくり」ではよく使われており、地域全体や過疎地などを対象とするものとも混同されがちだからである。

敢えてここでは対象地の定義を明確にするものとした。

今回は中心市街地のタウンマネジメントの歴史や組織を中心に紹介していきます。

- タウンマネジメント

- エリアマネジメント

- まちづくり

- 地方創生

- 地域活性化

- 地域デザイン

- コンパクトシティ

- BID法

目次

1. タウンマネジメントの歴史

タウンマネジメントといえば、現在は中心市街地におけるまちづくりの管理手法の1つとしてよく使われている。

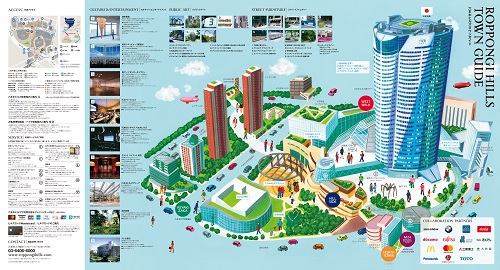

また不動産業界にも広く浸透しており、その代表格といえば「森ビル(東京都港区)」である。

たとえば、不動産業界では入居者の募集や、入居者向けサービスなどを担うのが「ソフト」であり、建物の物理的な清掃、警備、設備修繕などを担うのが「ハード」である。「ハード」では、建物管理にかかる人件費や設備費の計算がしやすいのに対し、「ソフト」ではサービスや付加価値的な要素が強いため、相場がわかりにくいといった課題があるものの、森ビルのまちづくりは、まちづくりに賃貸ビジネスを取り込んだビル経営の発想とも言える。

都市構造研究センター

http://usrc.co.jp/japan/tmo_why.htm

1-1. 1990年代のタウンマネジメント

そこでタウンマネジメントの20年間の歴史を要約しよう。

元々は、1990年代に中心市街地活性化のために市町村や商店街等の事業者が中心となってTMO(Town Management Organization)を設立し、活性化事業を推進する方法で始まった。

しかし十分な成果が得られなかったと言われている。

その理由は、お金が回らなかった、組織や運営が続かなかった、などが原因ではないかと思われる。

1-2. 2000年代のタウンマネジメント

そこで2000年代に入り、「森ビル」を代表とする商業事業者が地権者を巻き込んで再開発にまで拡大させ、統一管理者となって市民参加型の活動へと展開させた。

それが森ビルの「ヒルズシリーズ」である。

代表例は「六本木ヒルズ」や「虎ノ門ヒルズ」である。

その手法は、市街地再開発の構想の段階から「タウンマネジメント」の事業部を立ち上げ、住民・事業主・地権者等が一緒にまちづくりへの理解を深めるワークショップや、行政を巻き込んで都市機能を向上させる都市再整備を同時に行うことである。

結果、六本木ヒルズの投資対効果では「約15年」で総工費の投資返済を終え、かつ現在も安定した経営を行っている。

特に開発段階で都市機能の向上や容積率ボーナスなどの経済メリット(建築)も活用したことや、ハード(不動産)とソフト(まちづくり)を継続させたことが投資返済を早める成果にもつながったといえる。

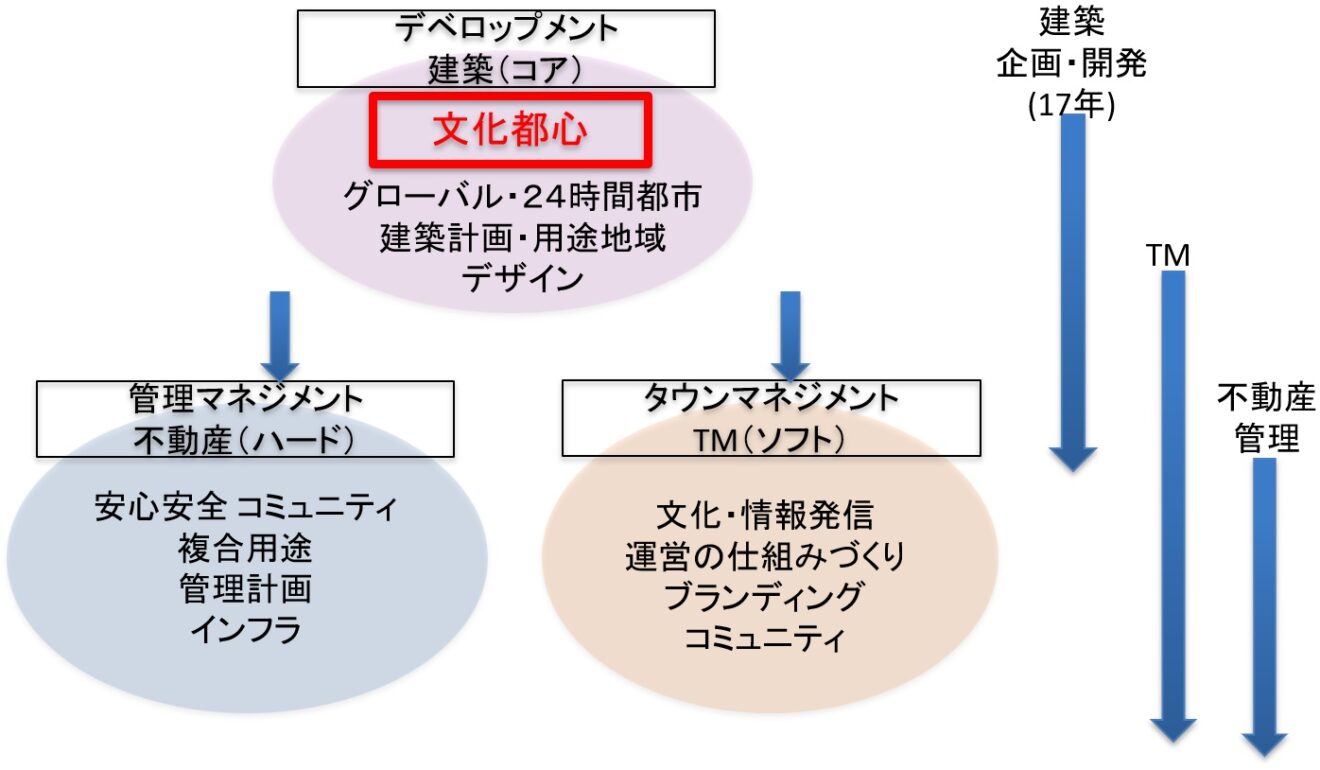

森ビルのタウンマネジメントの要約

森ビルのタウンマネジメントのポイントを要約すると、

①経営:不動産の賃貸ビジネス(建築・不動産)を軸に、入居率向上や家賃アップを目的としてタウンマネジメント(まちづくり)を並走させることで、収益性向上や投資対効果を高めることである。

②組織:開発後もタウンマネジメントを継続できる会社組織をつくったことである。

③地域:タウンマネジメントを通して街の関係人口を増やす賑わいや住民同士の活性化を促し、地域の価値を向上させることである。

ただし、2020年以降は、日本の経済環境や少子高齢化といった時代背景を踏まえた「新たな中心市街地の在り方」を模索し、日本全体でまちづくりを行う次世代のタウンマネジメントが求められている。

2. タウンマネジメントの組織と特徴

これまでの20年間のタウンマネジメントの組織とその特徴を紹介します。

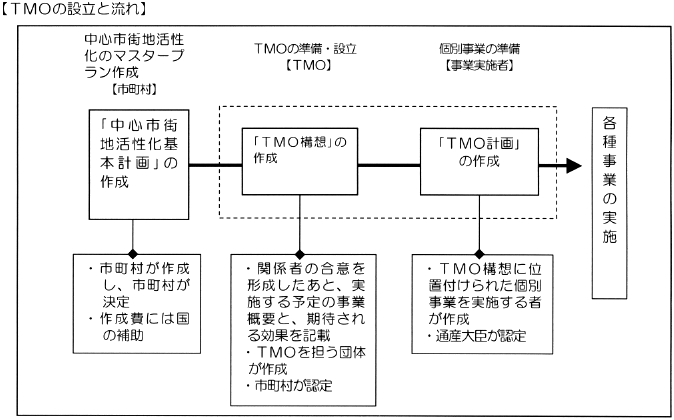

2-1. タウンマネージメント(TMO)

元々、タウンマネージメントは、1998年の「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(略称:中心市街地活性化法)」における中心市街地活性化策の目玉として導入された。TMO構想を作成し、構想について適当である旨の市町村の認定を受けたものを認定構想推進事業者、いわゆるタウンマネージメント機関(長音表記が正式な表記)としている(2006年6月に新法へ)

実行者は、商工会議所、商工会、第三セクター機関等(認定構想推進事業者)である。

特徴は、

・行政や団体、第三セクター主導であること

・公共の道路や建築物等の再整備に併せた商業地の活性化であること

・まち全体をショッピングモールと捉えて経営すること

などが挙げられる。

整備対象は、主要な道路、公園、駐車場および公共建築物等の再整備に加え、民間の空き店舗や商店街等の管理である。

<私の論点>

90年代のタウンマネージメントでは収益に関する仕組みの欠如、関係者の責任所在が曖昧であるという点である。ここで「十分な成果が得られなかった」と評価される理由は、資源が少なく魅力に欠けた中心市街地の再生では収益を得るのに時間がかかることや、失敗を恐れて責任の所在を市町村や国といった曖昧な存在のせいにしてしまうことであろう。90年代のバブル崩壊後の社会背景をみても、収益性や責任所在という問題が大きかったと言える。

2-2. 森ビルのタウンマネジメント

森ビルのタウンマネジメントは、2003年に竣工した「六本木ヒルズ」や、2011年に竣工した「虎ノ門ヒルズ」に代表される民間主導の都市再開発とマネジメントである。

森ビルは東京都港区を発祥とする地主であり、森泰吉郎氏およびその親子(森稔氏、森章氏)によってわずか50年で日本一の地主となった会社である。

森ビルタウンマネジメント「アークヒルズ内でマルシェやイベントを開催」

1986年に竣工した「アークヒルズ」での経験を踏まえ、六本木ヒルズの開発では初期段階よりタウンマネジメントを導入し、ワークショップを通して地権者の理解を得ながら再開発をした結果、地主の約8割が再開発後も地権者(入居者)になったことである。これはアークヒルズが地主の約2割しか地権者(入居者)にならなかったことを鑑みれば成果は明らかである。

実行者は、民間主導の開発会社(再開発事業者)である。

特徴は、

・民間主導の再開発+管理ビジネスであること

・地権者が再開発後も関わり続けること

・統一管理者となって付加価値を向上させること

などが挙げられる。

整備対象は、旧市街地や商業ビル、道路や公園などの整備を一体で再開発し、その後の管理や整備を行っている。

<私の論点>

2000年代のタウンマネジメントでは強烈なリーダーシップが必要となる、地権者合意に時間がかかるという点である。民間主導ではリーダーシップ(ヒト)が不可欠であり、ヒト・モノ・カネを集める企画力が初期段階で必要となる。また日本では土地所有者=地主が土地の利用に関する権利・権限が強いため、行政や市民(入居者やまちづくり団体等)の意思だけでは事業が進まなかったことであろう。

2-3. その他のタウンマネジメント

なお、他の大手不動産会社では同様の取り組みに対して異なる呼称を使っている。

・森ビル=タウンマネジメント

・三井不動産=エリアマネジメント

・三菱地所=まちづくり

2-3. 未来のタウンマネジメント

大成建設の未来都市モデル

中心市街地の再整備において、次の時代に求められるのは、市民主導(産官学)によるタウンマネジメントといわれている。

実行者は、市民(企業、学校、市町村や自治体)によるタウンマネジメントである。

今後は産官学の垣根を超えて、地球単位、国単位でグローバルな社会のなかで「都市」をつくることが求められている。そのグローバルな社会システムにうまく適合できない、新たなシステム(組織や仕組み)をつくれないと、結果として人口減少、経済縮小、産業空洞化が引き起こされるということでもある。

整備対象は、

行政=道路や公園等を含む公共施設や公共サービス等のインフラ再整備

学校=地域の人づくり、産業づくり

産業=集中投資、効率性や収益性を見直す

3. タウンマネジメントの目的

タウンマネジメントは、中心市街地におけるまちづくりの管理手法の1つとして様々な取り組みがすでにされているが、その目的と効果についてはまだまだ議論の段階である。

その理由の1つとして、タウンマネジメントは「一定の条件」が整わなければ効果が見込めないからである。

そもそも、このタウンマネジメントの目的の1つは、地域活性化を目的とすることである。

その効果として、、

・地域の賑わい創出

・コミュニティ構築

・地域の価値を維持・向上

・安心・安全

といった効果が得られると言われている。

今後は地域活性化の中で、再開発に伴うインフラ再整備なども議論が深まるであろう。

4. タウンマネジメントの問題点

タウンマネジメントは、中心市街地において成功事例も少しずつ生まれている。

一方で、人口が減少する都市においても、賑わい創出などの効果を狙って地域の魅力発信や産業誘致を積極的に行う自治体などが増えているが、ここには注意が必要である。なぜならば、そもそも中心市街地の賑わいが欠けていたり、コミュニティが崩壊している都市では、活性化の効果があまり得られないからである。

つまり、地域活性化の前提条件として、多様性のある資源を活性化させることである。

バクテリアで例えると、中心市街地でAとBとCという様々なバクテリアがいてこそ、その組み合わせを変えて変化を楽しむことができ、また新たなD、Eというバクテリアを入れ込むことで再活性化させることができる。

一方、地方都市ではAしかないバクテリアの中に、新たなD、Eというバクテリアを入れ込むと、Aを殺してしまう恐れがある。

いま地方都市で起こっている現状には、中心市街地が老朽化し、コミュニティの崩壊や資源の枯渇が進むなかで、闇雲に人を誘致したりPRに予算をつぎ込んでいる都市がある。まず少なくとも地方都市で活性化を促すならば、地域創生を目的としたコミュニティや地域資源の再設定が必要だと私は考える。

5. 次世代のタウンマネジメントにむけて

地方都市では都市空洞化や人口減少といった問題が深刻な状況に陥っている。

さらにインフラ再整備(水道、電気、道路といった生活基盤含む)の遅れによって都市環境が悪化し、水道代の高騰や、道路整備が遅れるなど、市民生活にも影響を及ぼす可能性も出てくるであろう。

こうなっては行政の財源だけでは再起不可能に近い。

よって、この状態が予測される中で、間違っても、「空き家対策」や「人材バンク」などの地域活性化をするべきではなく、まずは「地域創生」を行って地域の資源を再整理することが不可欠と考えている。

この点は「地域創生」という新たな観点で議論を進めていこうと考えています。

一般社団法人タウンマネジメント研究所

所長 横山篤司

6. 無料プレゼント「不動産の基本を学ぶ入門講座」

読者の皆様に必見!入門講座テキストプレゼント実施中!

2013年の創業時より、これまで1万人以上の方に企業研修や講座などを通じてお伝えしてきました内容を、「不動産の基本を学ぶ入門講座(無料)」として広くみなさまにお届けします。本来であれば、有料研修・非公開のため、これまで広くお伝えできなかった内容も含まれておりますが、できる限り多くの事例を盛り込んで編集しております。

またこの内容は実際の不動産所有者の実例や実践をまとめているため、まったくの不動産初心者ではわかりにくい用語や表現もございますが、だれにでもわかりやすい事例として学べるように工夫しております。ぜひたくさんのご意見やご感想を頂けましたら幸いです。

教材名:入門編講座テキスト

内容:41ページ(目次:土地活用、管理、税金、相続、トラブル、投資)

編集:不動産オーナー経営学院